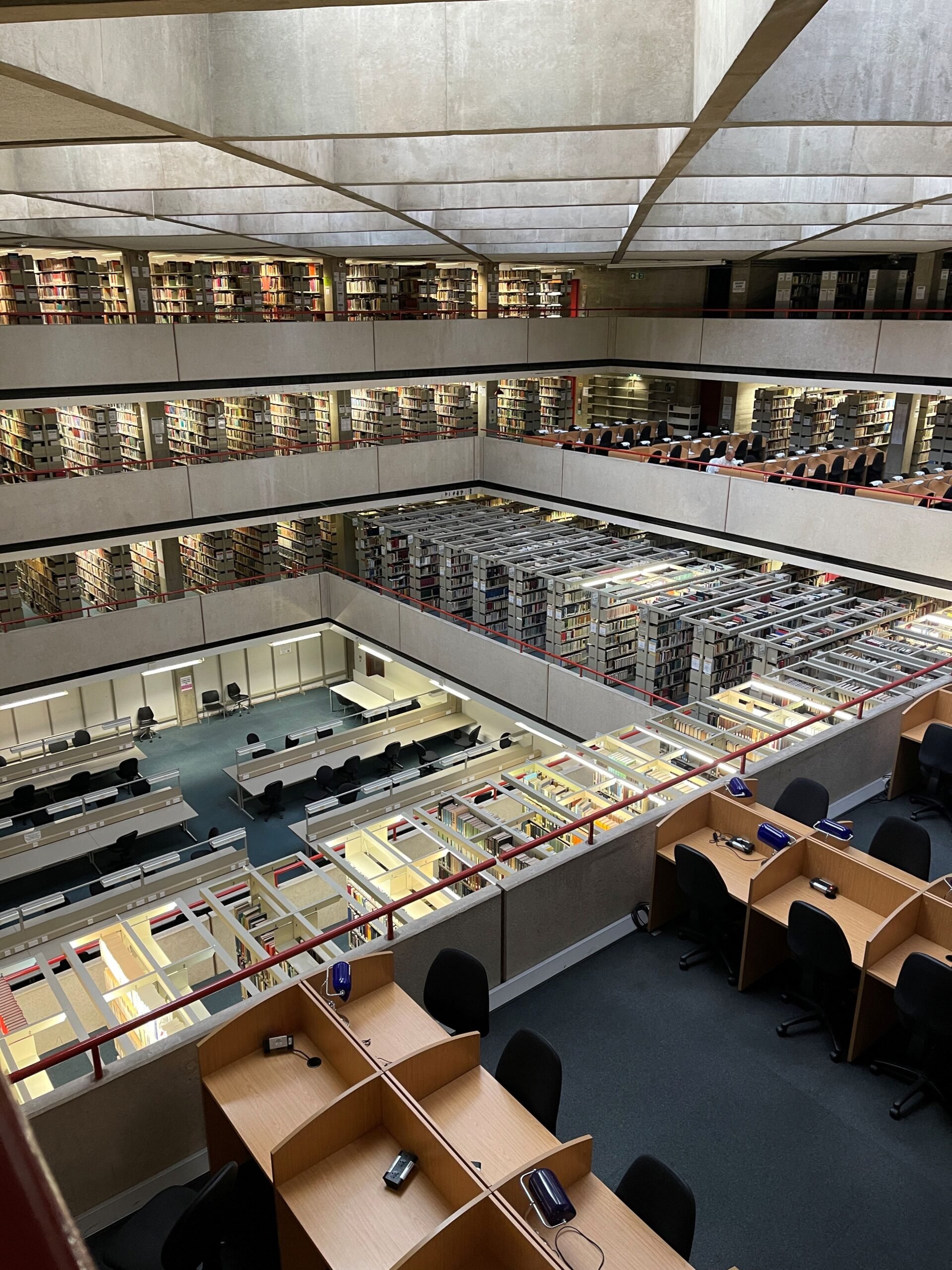

التقاطعيّة، كان هذا المصطلح هو أوّل كلمة أسمعها في أوّل محاضرة لي ضمن فرع الدراسات العليا في الجندر-سياق الشرق الأوسط- مدرسة الدراسات الشرقيّة والإفريقيّة، لندن. بعد مرور ساعتين، غادرت قاعة المحاضرات مثقلة بغربة فكرية، تتداخل الكلمات في رأسي، مزيج من اللغة الانكليزيّة لمدة ساعتين، ممزوجة بمجموعة من المصطلحات الأكاديميّة التي أسمعها لأول مرّة في حياتي. طوال الأسبوع الأوّل كنت أعود لغرفتي محمّلة بفوضى من المعلومات، القراءات، والمناقشات الطلابيّة، أقارن ما أملك من معرفة بما يملكون ويتحدّثون، وتغدو هذه المقارنات السلبية إلى شعور باللانتماء. كنت أسأل كل من خاض هذه التجربة عن شعوره في الأسابيع الأولى، وأجمعوا كلهم على أنها كانت مرهقة، ما بين الصدمة الحضاريّة، الصدمة الأكاديميّة، وثقل التأقلم، حتى قرّرت أن أعتاد، لأتأقلم.

التقاطعيّة

هو مصطلح قد تكون جذوره الفكريّة ممتدّة في التاريخ، لكنّه صيغ بصورته الحديثة على يد الباحثة القانونيّة كيمبرلي كرينشو عام 1989، حين قدّمته في إطار قانونيّ لتوضيح كيف تتقاطع أنظمة القمع.

فهويّة الإنسان ليست واحدة أو بسيطة، بل هي مجموعة من الأطر (مثل الجندر، والعرق، والطبقة، والجنسيّة…) تتقاطع مع بعضها لتشكّل التجربة الفرديّة لكل شخص.

هذا التقاطع هو ما يحدّد ما إذا كان الفرد يعيش امتيازاً Privilege أو اضطهاداً Oppression أو مزيجًا من الاثنين في آنٍ واحد. كيمبرلي كرينشو وسّعت هذا المفهوم قانونيًا لتقول إن هويّة الإنسان ليست ثابتة، لا يمكن أن نصف فئة واحدة وكأنها تمثّل الكل؛ يجب أن نرى تقاطع كل الأطر التي صنعت هذه الهويّة. فحين خرجت النساء البيض لتنتقد الاضطهاد ضدّ النساء، همّشن بذلك النساء السود، وجمعن الفئات كلها تحت إطار واحد، ولذلك يذكر التموضع Positionality بكثرة في دراساتنا، وخصوصاً بما يخصّ الأطروحة التي سنعمل عليها، عمّن نتكلّم؟ لمن؟ وهذا هو أحد أهم جذور الدراسات النسويّة، أن نكون محدّدين بما نصف، وننتقد،ونوجّه رسالتنا.

تتمركز دراساتنا حول تحكّم السلطة بالأجساد والهويّات، وكيف يمكن إعادة تخيّل العالم بعدل ومساواة، ليس حول النساء فقط، بل عن كل ما يُهمّش، ويُسكت، ويُعرَّف من الخارج، من خلال السلطة التي تحدد من له الحقّ في المعرفة، ومن يملك المعرفة الشرعيّة الصحيحة ومن يفتقدها. نناقش الاستشراق بلغة إدوارد سعيد، نتحدث عن أدوات السيد بلغة أودري لورد، ندرس التمرّد في الحياة اليوميّة بلغة مي طه، نتحادث عن السلطة والمعرفة بلغة ميشيل فوكو، الكثير من القراءات والمعلومات التي نتشرّبها بعمق من خلال مجموعة لا يستهان بها من الفلاسفة، الكتاب، وطبعا الأديبات النسويّات، وهذا هو جلّ هدفي الدراسي.

كيف أعمل على تجاوز العقبات؟

صنعت لنفسي طريقتي ومنهجي الخاص في الدراسة، فبدلاً من القراءات الكثيرة، أميل إلى التحليل عبر الإنترنت، ومساعدة من خلال الذكاء الاصطناعي بتفاصيل تساعدني لأفهم الفكرة. خطوتي التالية هي الكتابة -ولأني أعتبر نفسي من مدرسة قديمة، لا زلت أكتب على ورق- باللغتين العربيّة والانكليزيّة، لأبقي نفسي ضمن حدود المحاضرة، ممتدّة إلى خارج حدود العالم بأفكار جديدة ضمن السياق السوري، أربطها بما تعلّمت، هذا ما سيساعدني على إيصال الأفكار مستقبلاً إلى الجمهور، وهذا هدفي الأول الذي ذكرته خلال تقديمي لمنحة تشيفنينغ، وهو العمل على محتوى سمعيّ بصريّ عن الدراسات النسويّة والجندريّة، علّ هذه المعرفة ستكون بمثابة أدوات أستثمرها لتغيير نظرة فئات كبيرة من الناس حول النسوية، وتصحح الفهم الخاطئ لها.

ومع الوقت، أدركت أن ما أتعلّمه ليس فقط عن الجندر أو عن الهويّات، بل عن نفسي أيضاً. كل نظرية أقرؤها تُضيء جانبًا كنت أظنه فوضى، وكل نقاش يفتح لي مرآة جديدة أنظر منها إلى العالم. الآن لم أعد أبحث عن الانتماء كما في البداية، بل عن التوازن بيني وبين ما أتعلّمه، أن تتقبّل تعددك، وتتصالح مع تناقضاتك، وتتعلم كيف تكون أكثر من شيء واحد في الوقت نفسه، هكذا فقط نصبح قادرين على رؤية الآخر، بعدل، وبلغة أكثر رحمة.